民國35年台灣光復後,1948年即民國37年第七屆大陸全國運動會在上海舉辦,台灣省初回祖國懷抱,也組代表團赴上海參加盛會,在當時全部有十一種類競賽中,台灣省參與了七種類,未派隊的項目是籃球、排球、摔角以及足球競賽,由於在日據時代足球開拓荒蕪,當年台灣省運動代表團到上海全運返台前,團總幹事林鴻坦老校長特地買兩千顆足球,帶回台灣開拓基層足球的紮根,逐漸讓我們看到了足球也在寶島台灣燃燒起來。

在上個世紀的40年代以前,中華民國足球隊踢遍亞洲無敵手。在1913年到1934年間中華隊連續參加十屆遠東運動會足球比賽,從第二屆起曾經創下了輝煌無比的連續九屆冠軍紀錄,至今依然永留亞洲足壇的青史。而寶島台灣在1946年光復前,只有少數像台南長榮中學和淡水中學這樣的教會學校,因藉由英籍老師的傳授足球,還可見足球的發展史跡,但整個島內足球開發尚未活絡起來。

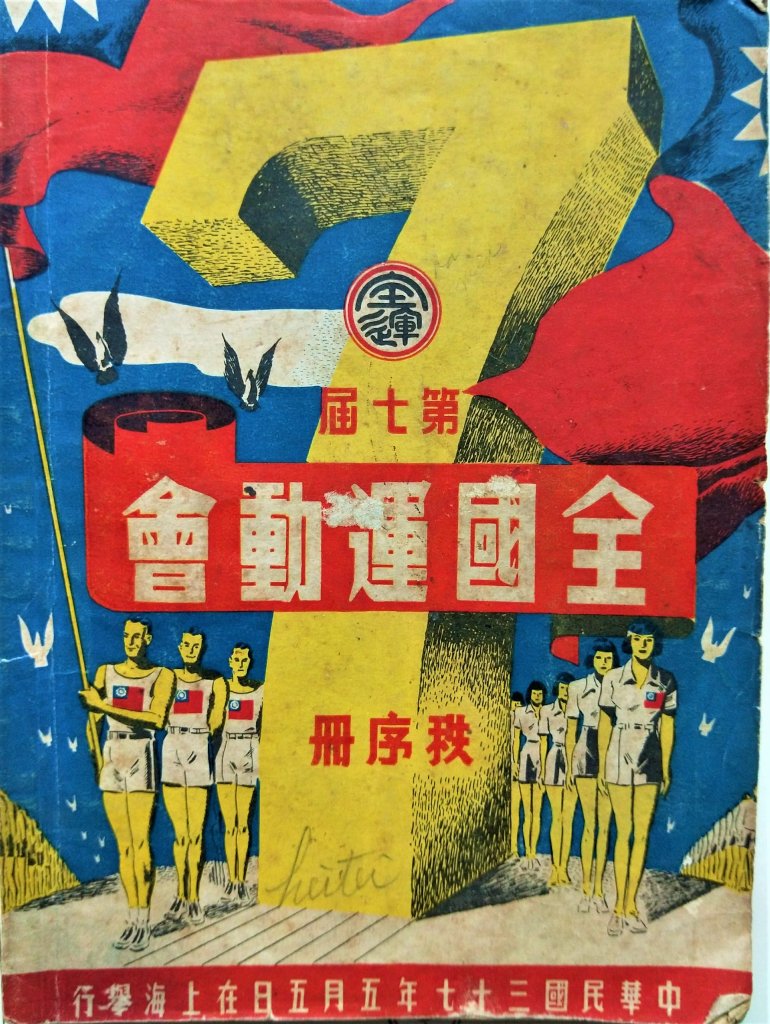

民國37年,第七屆大陸全國運動會在上海舉辦,當時台灣光復重回祖國懷抱,為加強民族意識,乃組成台灣省代表團前往上海參加,當時總領隊謝東閔,發哥一生的姻緣貴人前北體老校長林鴻坦擔任總幹事,當年台灣還不興玩籃球、足球等運動,其他項目幾乎都派隊參賽,還贏得相當不錯的成績。

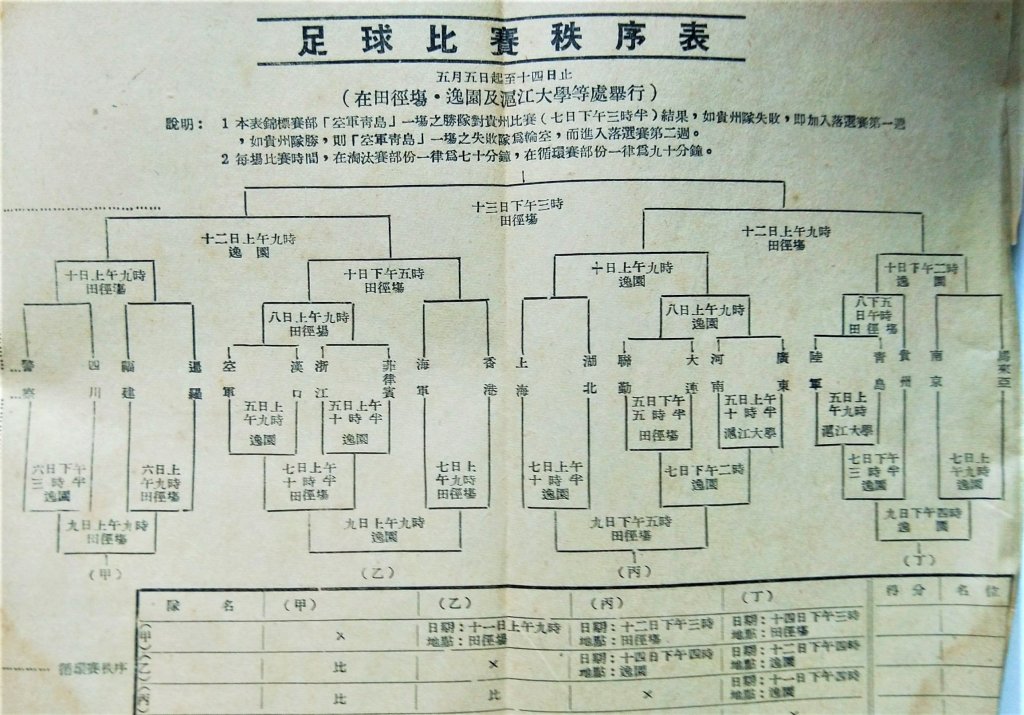

上海全運會,有來自各省市以及海外的華僑共有21個單位組隊參加足球競賽(見上圖表),海外包括了菲華、馬華以及昔日的暹羅華僑足隊,台灣省代表團卻派不出一支足球隊出賽。

在台灣省代表團返台前,林鴻坦老校長特別把剩下的經費,在上海買了籃球、足球各二千顆回來,分發到各學校開始推展籃、足球運動,所以說台灣早年籃、足球的開拓,林老校長的小行動,卻開啟了島內足球的新火種,對我們國家足球發展也算有功勞。

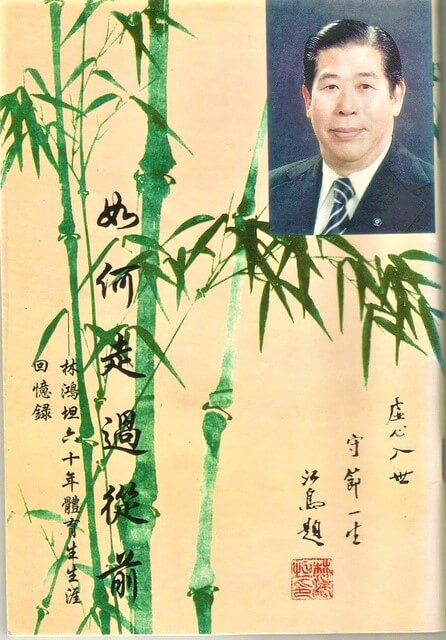

林老校長在生前著作寫下的「如何走過從前」回憶錄中,曾提起當年他以台灣省運動代表團總幹事身份,帶團隊參與上海全運與買回二千顆足球回台的往事:

「1948(民國37)年,上海舉辦第七屆全國運動會。臺灣能夠組團參賽,那是有史以來的頭一回,因而格外引起各方的重視。為挑選優秀運動員赴滬參賽,原訂10月舉辦的第二屆臺灣省運動會,延遲到12月舉行。選手們為了爭取生平第一次參加全運會,加緊訓練,精心準備。比賽時更是十分賣力,使得這一屆省運會的成績非常突出,共有3項破了全國紀錄,24項破了省運會紀錄。省運會結束後共挑選了124名運動員,組成了臺灣省體育代表團,由謝東閔先生為領隊,我擔任總幹事。參賽種類除籃球與足球外,其他的都參加,而且取得較為理想的成績。

臺灣省代表團與其他省代表團較為不同的地方在於他們帶的是法幣,臺灣帶去的是臺幣。人多錢也不少,擔心丟失,所以一到上海除留下急用的,其餘全存入銀行。

此時,國內政局緊張,物價飛漲,貨幣貶值,相比之下臺幣大為升值。全運會結束,結餘的臺幣雖不多,卻兌了數額不小的法幣。於是安排臺灣代表團到南京遊覽參觀,玩了四天還有餘款。考慮到臺灣的籃球、足球運動還是一塊處女地,遂決定將餘款在上海採購了2000個籃球和2000個足球。回到臺灣以後,我們將帶回的籃球和足球,分發到各縣市學校、機關、團體以及體育訓練場,以期求得籃球、足球運動在臺灣的發展。」

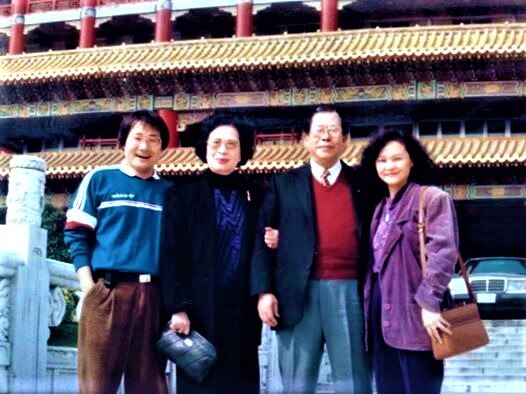

發哥習慣以老校長稱呼這位備受尊敬的台灣體壇大老林鴻坦,他的一生如同一部台灣的體育發展史,台灣光復後,他從福建來台開拓體育教育志業,創立台灣的體育組識,創辦島內的運動會,並引領參與國際運動盛會,台北市升格院轄市後,成為台北體專的創校校長,更轟動全球媒體的壯舉,就是在1960年羅馬奧運會開幕典禮中,由老校長以中華民國奧運代表團總幹事身份,高舉著在「抗議之下」白布條參賽入場的英勇歷史事蹟。

當2001年的大年初四,老校長這位台灣體壇拓荒者默默地離開了人世。藉寫下這段「帶回二千顆足球開拓台灣小故事」,除了追憶老校長外,也讓後人知曉寶島台灣當年在開拓足球發展上有這段因緣。